このサイトはお使いのブラウザでは正常に動作しません。Google Chromeなど、別のブラウザを使用してください。

なぜ置く発想が出るのか

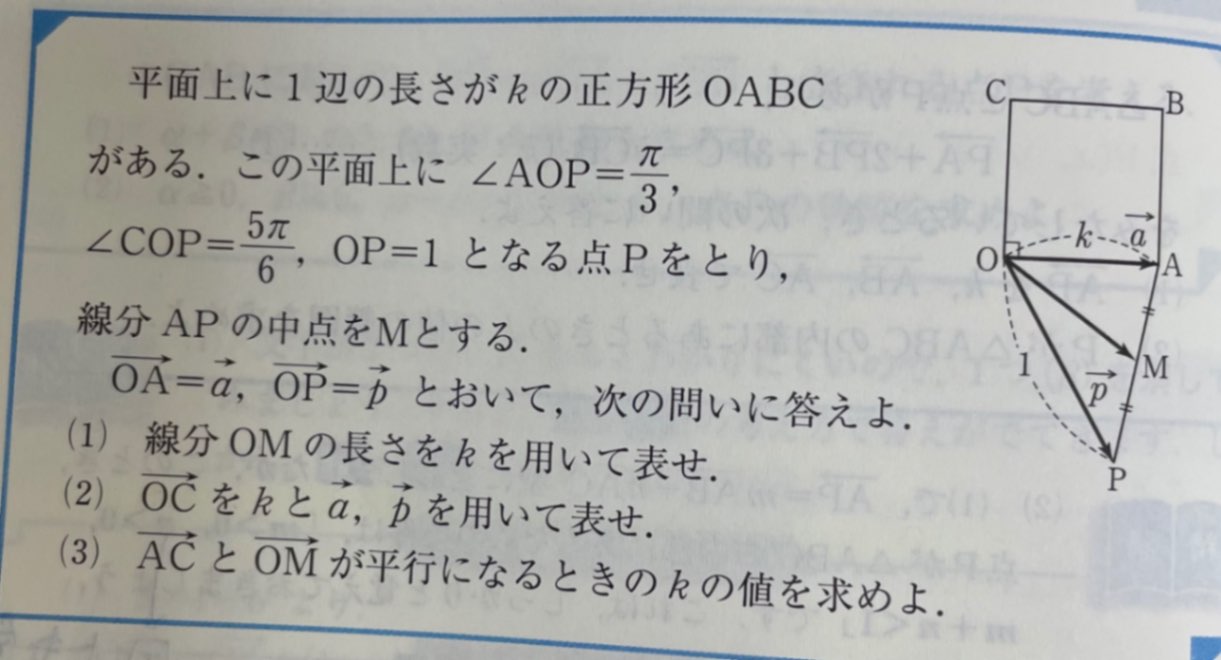

(2)について質問です。

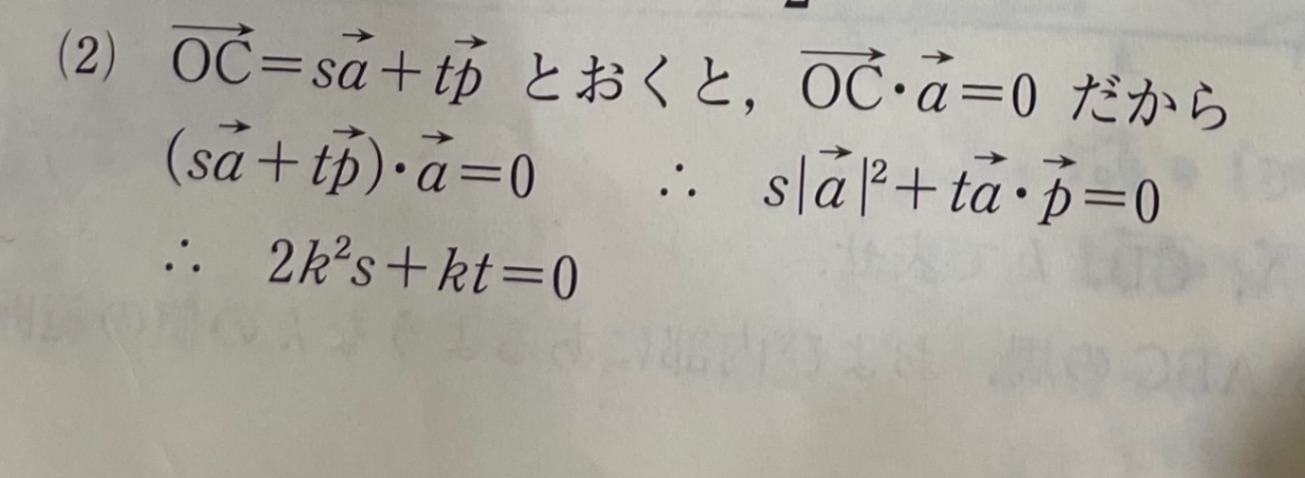

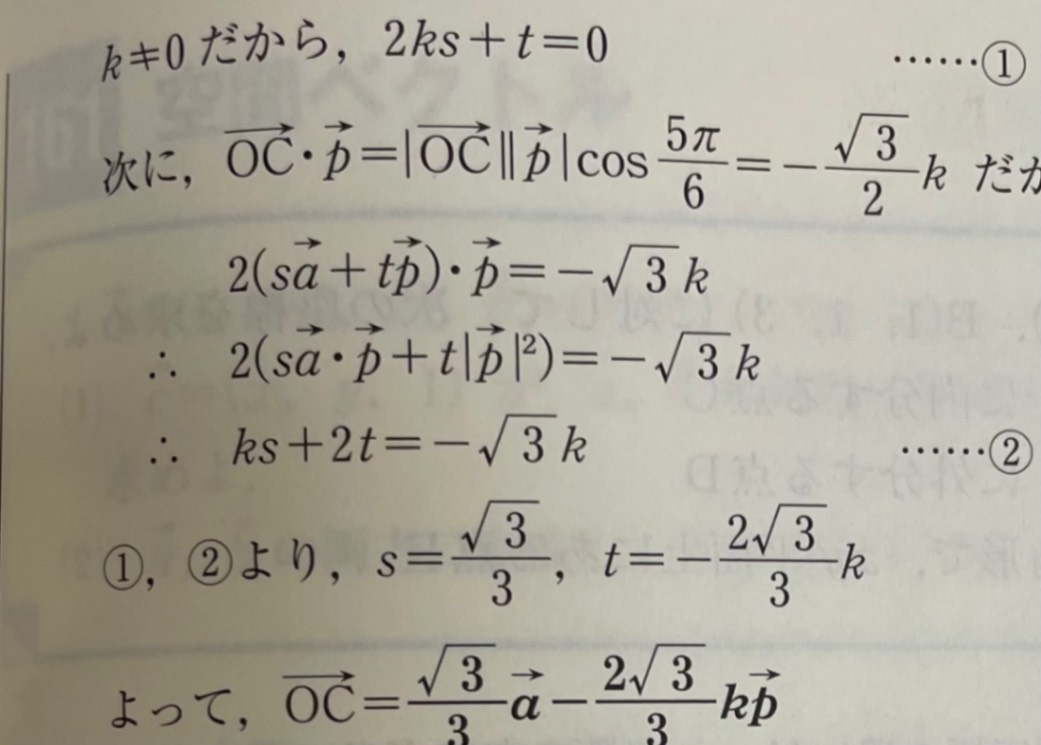

ベクトルoc=sa+tpと置いているのですが、

何もない状態からなぜこのように置く発想が出てくるのでしょうか?

常套手段のようなものなのですか?

それともベクトルa、ベクトルpを用いて表すために無理矢理(内積)=0に絡ませようとしてるのでしょうか。

回答

優太さん、

いやいや、この発想はベクトルを学習するうえでは必ず身につけなければいけないものです!

あるベクトルを他の2つのベクトルを使って表わすときは必ずそのような形式になります。

sやtが変わればPの位置も変わります。

sやtをいくつに決めればsa+tbがベクトルOPを表すことになるか、という問題です。

ほかのところで、「同じ平面上にあるベクトルa,b,cに関してa=sb+tcとなるs、tが決まる。aは実数s、t、ベクトルb、cを用いてa=sb+tcと書くことができる」「同一平面上にあるベクトルは、他の2つの(独立な)ベクトルを用いて必ずsb+tcと表すことができる」っていうのを学習したはずなんですが…

思い出しませんか?

ちょっと教科書や参考書を調べてみてください。四角かなんかで囲った重要事項になっているのでは。

これで大丈夫ですか?

ありがとうございます。 私の伝え方が悪かったかもしれません。 任意のベクトルは一次独立な2本のベクトルで表せるということは理解していましたが、最初にベクトルOCを設定するという行為がゴールから逆算してのものなのか、それとも"そういうもの"という常套手段なのかというとこがいまいち引っかかっていたのです。 くさぼうぼうさんの返信を見る限りこれは常套手段に近いように受け取りました。 どうもベクトルの係数が文字になると不安になってしまうんです、、、笑 解けるのかなという先行きの見えない感じが不安なんです。

はい、常套手段ですね。暑い中、がんばってください!

ありがとうございます!