このサイトはお使いのブラウザでは正常に動作しません。Google Chromeなど、別のブラウザを使用してください。

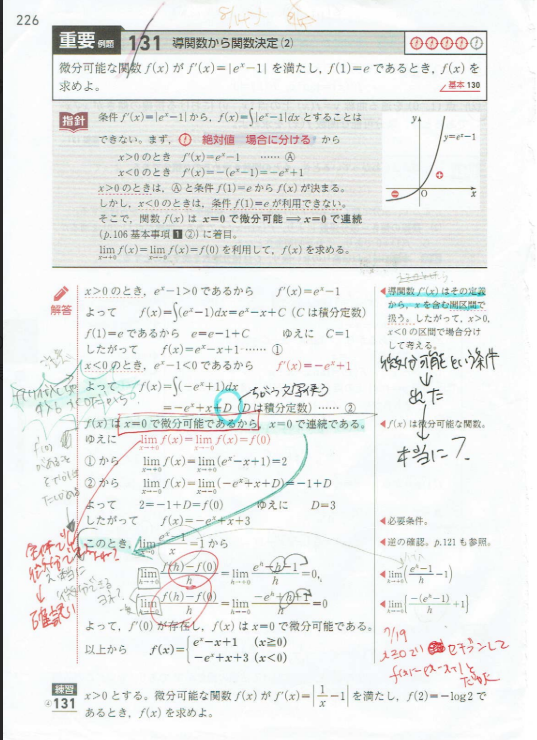

X=0が最終的に範囲に追加されているところが納得できません。

回答

なるほど。 ①では、とくにX=0を最後に解答にいれたいがために連続と微分可能を調べているのではなく、X=0を最初に抜いてしまったけど最終的に場合分けに入れることができたよ、ということでしょうか? ②また、最初の場合分けでは開区間で扱わないといけませんがX=0はどのように場合分けに入れたらいいでしょうか

①…はい、そんなところです。ただ、初めからx=0をいれて議論していたとしても、x=0での微分可能性は確認する必要がありますね。 ②…開区間で扱わなければならないことはないです。そもそも問題文に「(すべてのxで)微分可能な関数f(x)」と書いてあるので、x≧0でもx≦0でもかまいません。どちらかに入れておけばいいのです。

導関数の定義から開区間で扱う、と解説にあるのですが...。どちらにしたらいいのでしょうか

それは定義の式から導関数を調べる時に端点はどうするかという話でしたよね。 この問題は「すべての実数xで微分可能だよ」ということが分かっているので、定義の式から考えなくてもいいのです。分かれ目のx=0のところでも定義に従って微分できることは保証されていますよ。と、私は考えるのですが…あなたは参考書の方が信用できるかな(笑)。初めの場合分けは単に絶対値を外すための場合分けです。x=0のときはどちらの関数を使ってもいいわけです。連続だし微分可能だし。それに「定義を使って」議論するのは最後だけです。最初の場合分けとは関係ないと思います。 どちらの説を取るかはおまかせします。ちょっと参考書の記述と私の考えがずれています。

くさぼうぼうさんのお返事を呼んで、その考えに納得しました!ありがとうございます。

どういたしまして。明快な回答でなくて申し訳ない。