このサイトはお使いのブラウザでは正常に動作しません。Google Chromeなど、別のブラウザを使用してください。

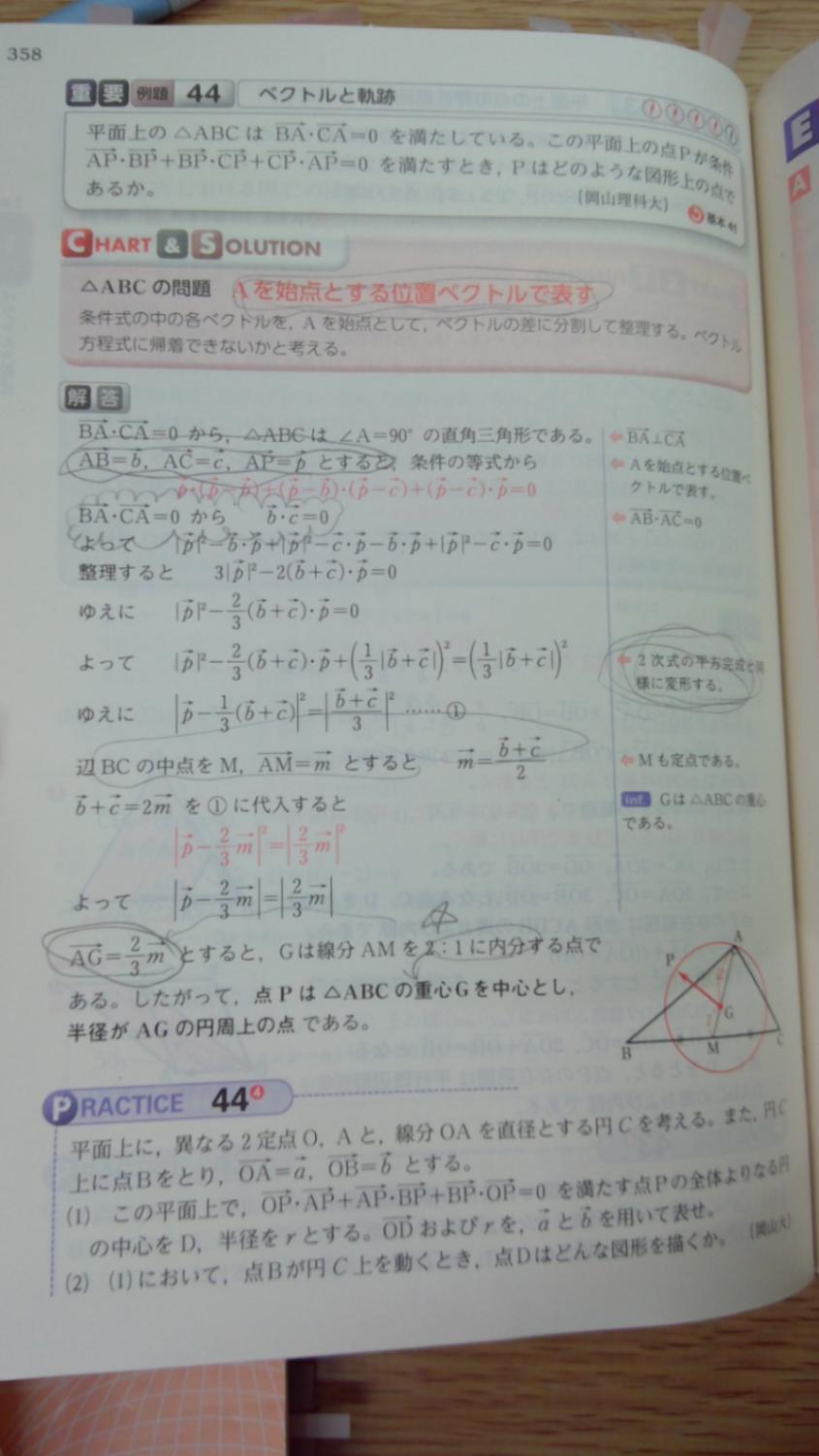

ベクトルと軌跡

こんにちは。

すみません、わかりにくい質問が複数あります。

解説の真ん中あたりの m=b+c/2の変換 を、私は思いつけなかったのですが、ベクトルの問題で図形の形状や点の位置を求める問題で、

解説でいう①のような式で行き詰った際は、次の段階としてどのような解き方を頭に入れておけばよいですか?

この問題の場合はm=b+c/2の変換して定点をごり押しで探すってことですよね?それはなんで思いつけるのでしょうか。(うーん、この式を見てそのヒントがあるのか。。。)

わかりにくい質問でほんとにすみません。

回答

か な さん、こんばんは。

あなたの疑問はよく分かりますよ。Mは唐突ですよね。

これとは別の問題ですが、点Pの位置を求めよ見たいな問題で、あれこれやっていったら

$\overrightarrow{p}=\dfrac{2\overrightarrow{a}+3\overrightarrow{b}}{8}$

みたいな式になって、これを

$\overrightarrow{p}=\dfrac{5}{8}\cdot \dfrac{2\overrightarrow{a}+3\overrightarrow{b}}{5}$

のように分母を2+3=5にしてあげれば、

$ \dfrac{2\overrightarrow{a}+3\overrightarrow{b}}{5}$ は線分ABを3:2に内分する点Qを表わし、PはOQを5:(8-5)に内分する点である

と結論付けるような問題ってやってないですか?

(やっていないなら類題を示しましょうか?)

要点は$\dfrac{2\overrightarrow{a}+3\overrightarrow{b}}{8}$ を

$\dfrac{2\overrightarrow{a}+3\overrightarrow{b}}{3+2}$

にしてあげれば内分点の公式に乗せられるっていうやつですが。

このような変形に慣れていると、$\overrightarrow{m}$ を経由しなくても

$\dfrac{\overrightarrow{b}+\overrightarrow{c}}{3}=\dfrac{2}{3}\cdot \dfrac{\overrightarrow{b}+\overrightarrow{c}}{2}$

として、$\dfrac{\overrightarrow{b}+\overrightarrow{c}}{2}$ はBCの中点Mを表すベクトルで、PはAMを2:1に内分する点(重心)であることは導けます。

模範解答の答案ではBCの中点Mは天下り式にでてきて、なぜそれを思いつくのかは疑問に思われますよね。

実は解答を書いた人は上のような変形の手を知っていて、そのあたりをすっ飛ばし、天下り式にMを持ち出したのでしょう。

あまりよくないですね。

ぜひ、上に書いたような変形の手続きを身につけておきましょう。

ただし、三角形の重心の公式 $\overrightarrow{g}=\dfrac{\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}+\overrightarrow{c}}{3}$ をしっていれば、そのまま

$\dfrac{\overrightarrow{b}+\overrightarrow{c}}{3}$ を

$\dfrac{\overrightarrow{0}+\overrightarrow{b}+\overrightarrow{c}}{3}= \dfrac{\overrightarrow{AA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}}{3}$

とみて、三角形の重心を見抜くこともできますよ。

これで大丈夫ですか?コメント欄になにか返事を書いてください。よろしく。

あ、内分の形に変形させる、というやり方によるものだったのですね!そのやり方は知っていましたが、ここでそれを使っているとはわからなかったです。疑問が消えました!ありがとうございます!

あ、じゃぁすべて納得ですね!またどうぞ。