このサイトはお使いのブラウザでは正常に動作しません。Google Chromeなど、別のブラウザを使用してください。

共テ二次関数

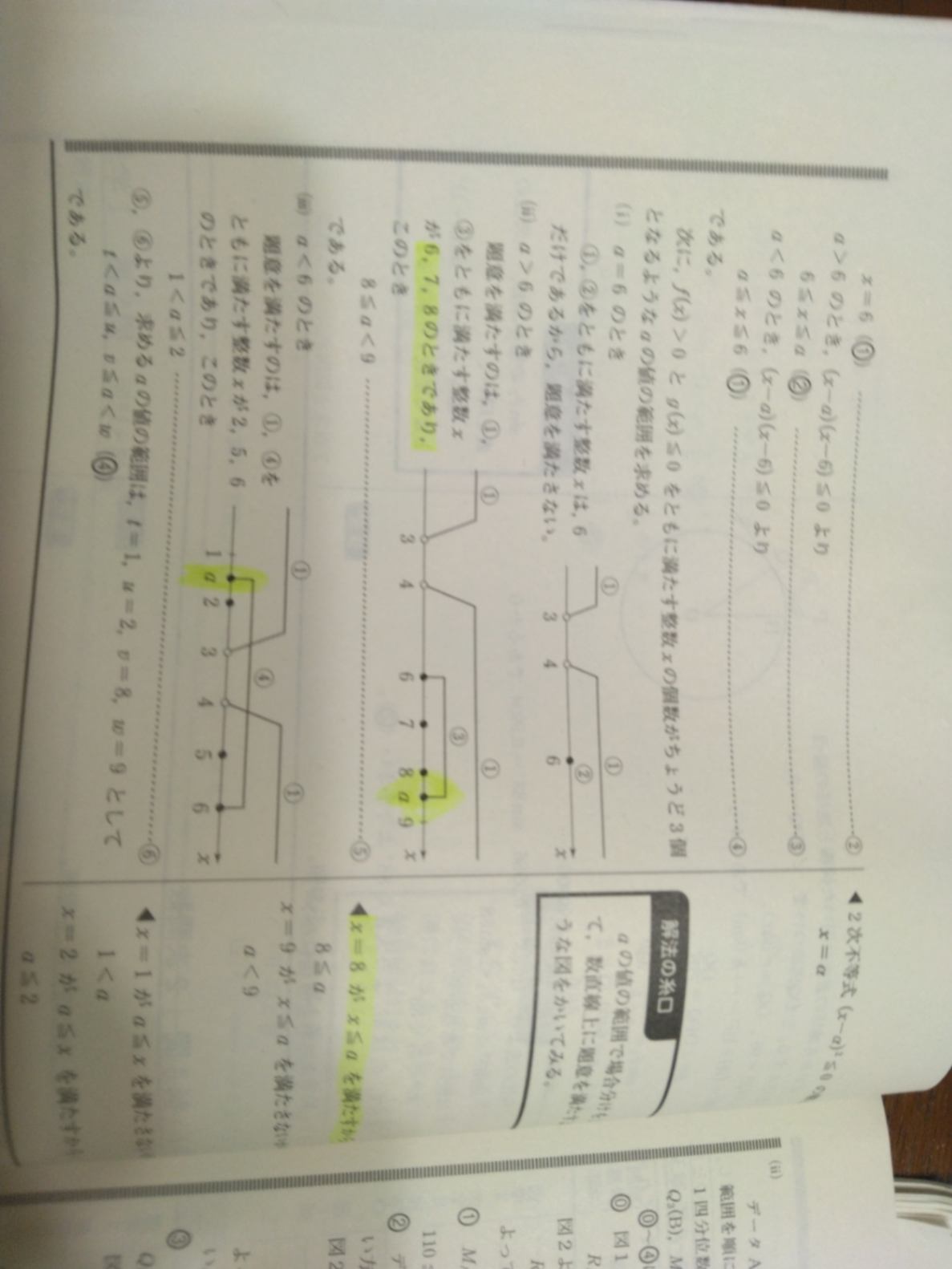

四枚目の解説の黄色いマーカーで引かれている部分がわかりません。問題で言うと【ト】【ナ】【二】です。(ii)(iii)で、なんでAの場所が決まるのかわかりません。右の欄外に「X=8がX≦Aを満たすから」とありますが、そこもよく理解できません、どこから判断しているのですか?

回答

忠さん、こんにちは。

これは多くの人がつっかえるところです。

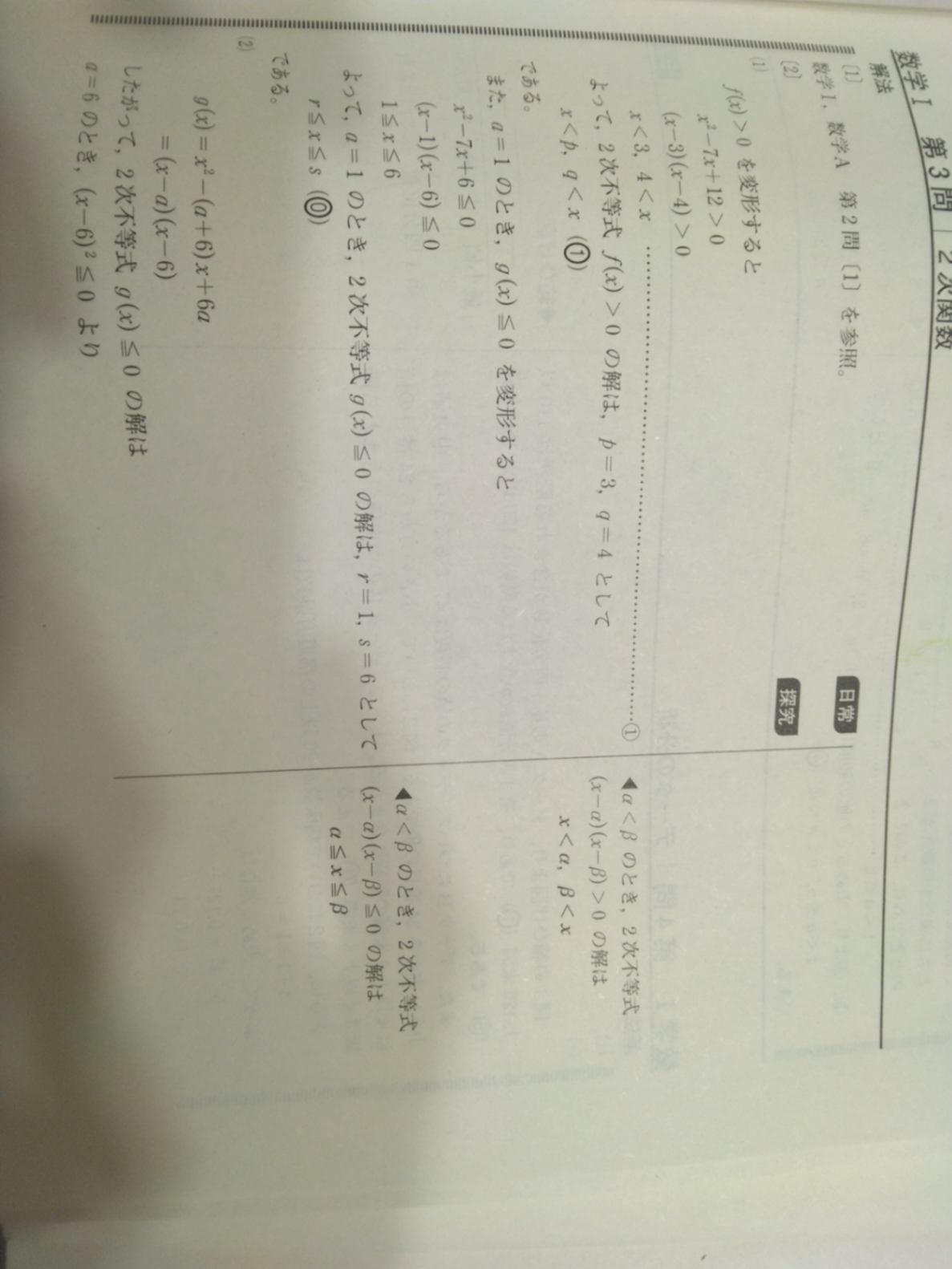

(ii)の場合では、数直線で範囲を書いてみると、まず共通の整数として6が入ることが分かります。範囲は6以上ですから、次に7と8が入らなければなりませんので、範囲の終点は7も8も超えます。ちょうどa=8のときも、そこ(x=a)は黒丸なのでx=8も共通になり、適します。つまりa≧8が分かります。じゃ、aはどこまで大きくなれるのか?aが9を超えてしまっては、共通な整数が6,7,8,9と4つになるのでダメですからa<9も確かなことです。、問題なのはaがちょうど9の時です。不等式の解6≦x≦aは両端が黒丸になりますので、もしa=9の時はx=9も共通な整数になってしまい、不適なのです。よってaは8≦a<9となります。わかりますか?不等式の解6≦x≦aの右端のaがどの範囲にあれば共通な整数が6,7,8だけになるかを図から読み取ります。

(iii)も同じような考えです。数直線に解を図示してみると、x=6は共通な整数の最大なものであることが分かります。aの値が小さくなって6から左の方に行くと、x=5も共通な整数になれます。でもx=4とx=3はそもそもf(x)>0の解ではないので共通な整数には入れません。aがもっと小さくなってちょうどa=2になったとき、aのところは黒丸なので両方の解になり、整数解が6,5,2の3個になりました。aはもう少し小さくなって左端が左に移動しても、次の整数x=1の手前までなら共通な整数は6,5,2ですが、aが1になってしまうとx=1もきょうつうな整数となってしまい、4個になるのでダメ。aが1より小さい場合はもちろんダメ。よって1はだめで2はOK。1<a≦2となります。

数直線上を端点aが移動していく様子を動画ふうに想像してくださいね。

これで大丈夫ですか?

欄外のことは、「8も共通になるためには…」ということです。

ありがとうございます!!よくわかりました!!助かります!!

それならよかったです。範囲の端が白丸なのか黒丸なのかで、また微妙に変わりますので、その都度しっかり考えてください。