このサイトはお使いのブラウザでは正常に動作しません。Google Chromeなど、別のブラウザを使用してください。

ベクトル方程式

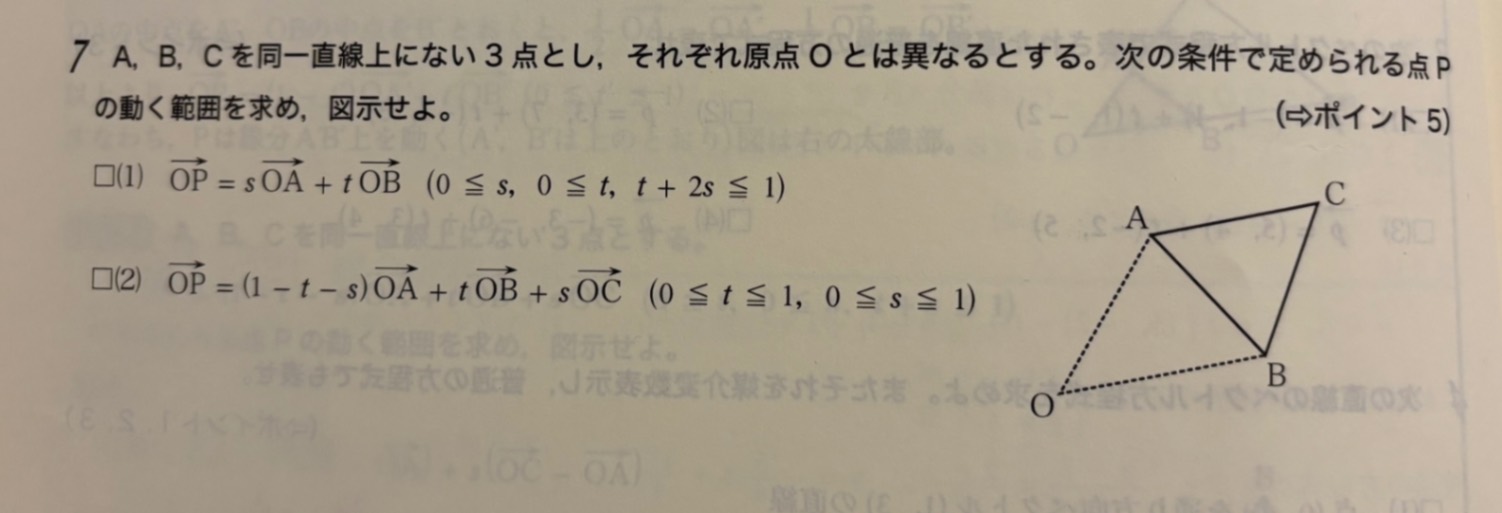

写真の問題(2)についてです。

指定された範囲より、点A.B.C.Dは導けたのですが、CDベクトルの部分はどの様に繋がるのかがわかりません。

解説お願いいたします。

【写真】

1枚目→問題

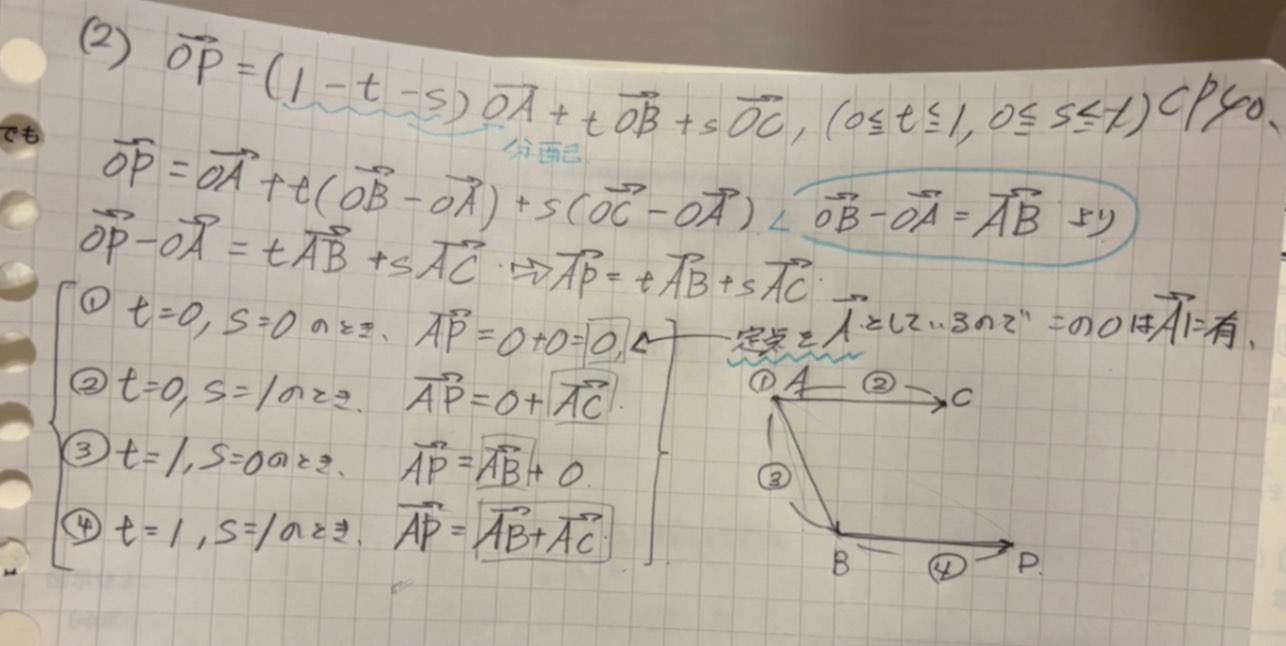

2枚目→自身のノート

【追加】

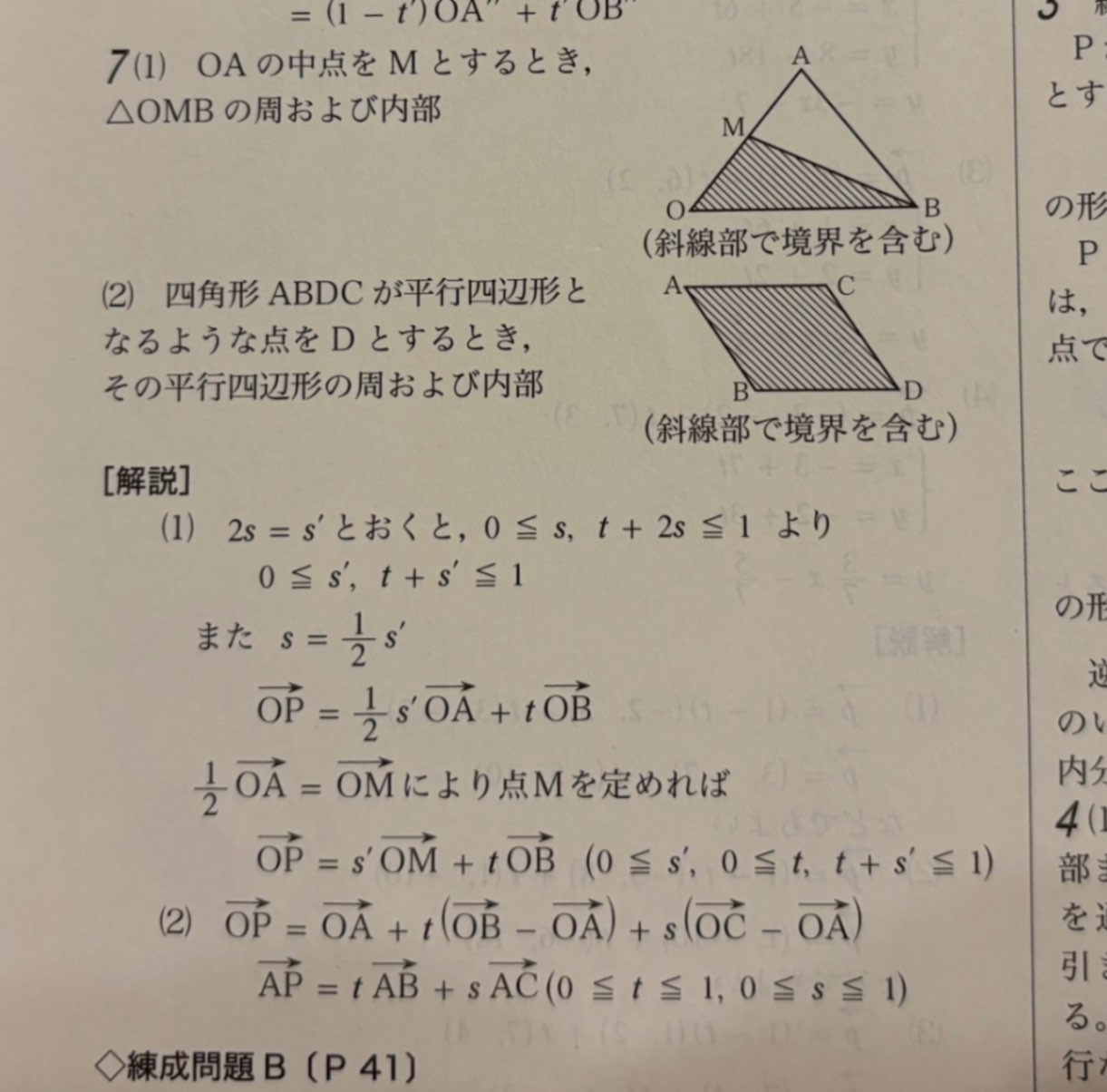

3枚目→付属の解説

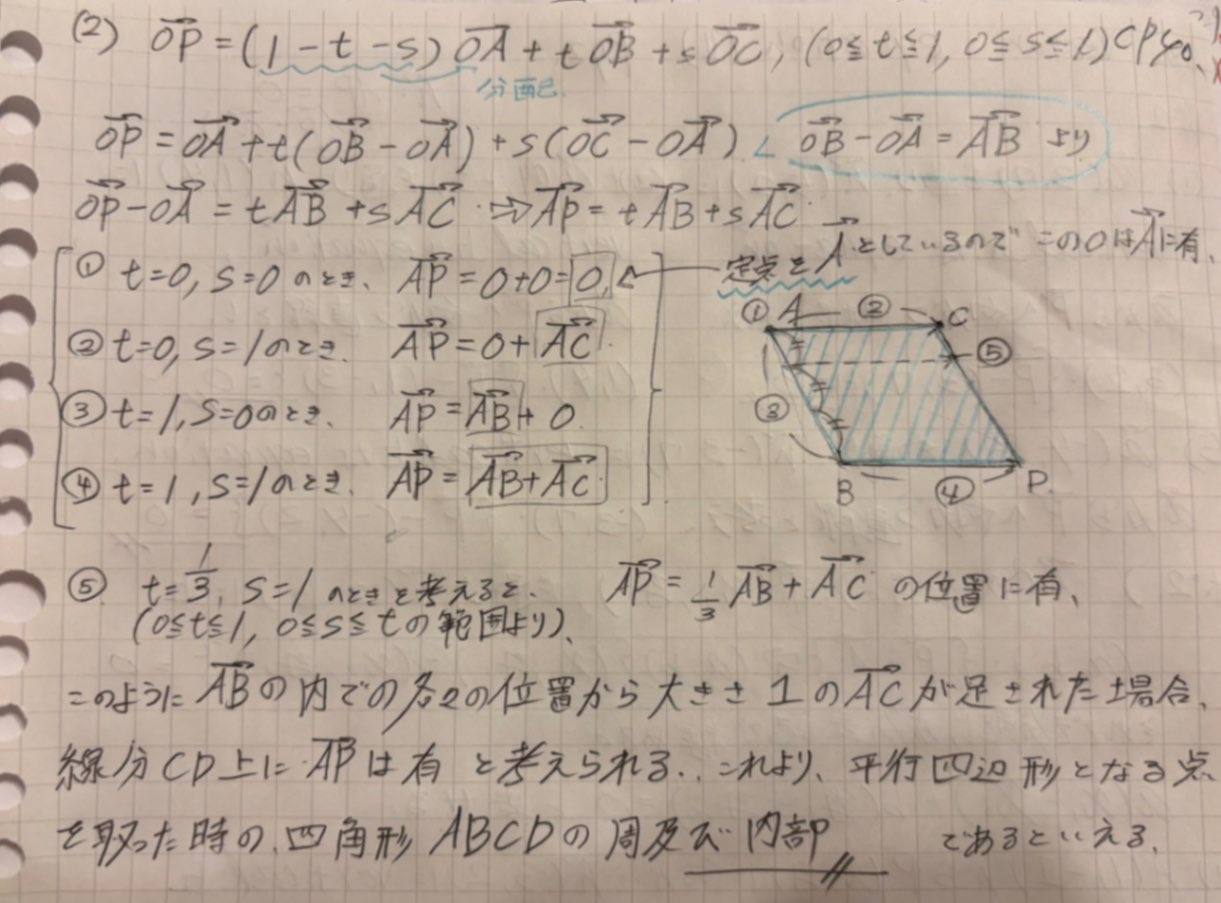

4枚目→自身のノート

回答

ひなたさん、こんにちは。

そうとうなスピードで進んでいますね!!すばらしい!

さて、質問の「CDベクトルの部分はどの様に繋がるのか」の意味がよくわかりません。

ひょっとすると、この手の問題の解法を誤解しているのかな、とも思ったので、ちゃんと書いてみますね。

(ベクトルの矢印は省略します)

たとえば、(1)のほうですが、t=0、s=0のとき、t=1、s=0のとき、t=0、s=1/2のときをしらべて、それらの点A,O,[OBの中点M]を結んで答を得たのでしょうか。そのように端点を求めても、その内部すべての点がPになりうるかは確かではありません。

大事なことがらは①「OP=tOQ+sOR、t≧0、s≧0、t+s≦1のとき、点Pは⊿OABの内部を動く」ということです。それに似たやつでは②「OP=tOQ+sOR、t≧0、s≧0、t+s=1のとき、点Pは線分AB上を動く」、③「OP=tOQ+sOR、t+s=1のとき、点Pは直線AB上をうごく」ということです。この辺りは教科書なり参考書なりで理解できていますか?

(1)はOP=tOA+2s(1/2OB)として、2s=s’とすれば、OP=tOA+s’OM、t+s’≦1と書けますので①より⊿AOMの内部を動くと結論できます。

(2)は、なにもCとDを結ぶとか思わないで、AP=tAB+sAC、0≦t≦1,0≦s≦1まで上手に変形出来たので、ここから考えましょう。たとえば、t=1/3のとき、tABの終点はABの1/3のところ(Eとします)にあり、そこを始点としてsACを足します(矢印を書きます)。sが0から1まで変化すれば、足したsACの終点PはEからACに平行に、長さ0から長さ|AC|まで伸びていき、その線分上にPがいます。つまり、Eを通りACに平行で長さがACと同じ線分を描きます。tの値はいろいろ変化するとその線分も動き、けっきょく平行四辺形の内部および周上を動けます。

わかりますか?解説は持っていますか?持っていたら、それもアップして、解説のここからがわからない、というふうに聞いてくれるともっと的確なアドバイスができると思います。

これで大丈夫ですか?

回答ありがとうございます。 丁寧に解説してくださり助かりました。 付属の解説は詳しくは書かれていないので… 写真追加しておきました。ご確認して下さると嬉しいです。 今回もありがとうございました。

あ!すみません、(1)でsとtを取り違えて回答してしまいました!スミマセン。sがついているのはOAの方でした!OBの中点ではなく、OAの中点がMです。⊿MOBでしたね。 ノート、それでいいと思います。記述式の答案を書かなければならないとなると、もう少し工夫が必要ですが、図示のみでよければそれで充分です。

ご丁寧にありがとうございます☺︎

どういたしまして!